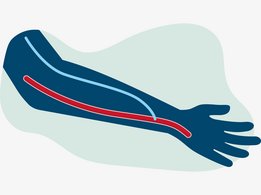

Nuestros vasos sanguíneos no están preparados para ofrecer un flujo constante y suficiente de sangre que se requiere para llevar a cabo el tratamiento de diálisis. Tenemos dos tipos de vasos sanguíneos: las venas y las arterias. Nuestras venas se encuentran justo debajo de la piel y a menudo podemos verlas a simple vista. Podemos pinchar las venas con bastante facilidad; sin embargo, la circulación sanguínea de las venas es demasiado baja para el tratamiento de diálisis.

En las arterias, en cambio, la sangre fluye con mayor presión que en las venas pero, dado que se encuentran «ocultas» por debajo de la piel, resultan mucho más difíciles de pinchar. Además, las arterias tienen un pulso muy fuerte y una presión alta, por lo que no son idóneas para el tratamiento de diálisis. Por lo tanto, necesitamos un vaso sanguíneo especial denominado fístula.

La fístula se crea durante una breve intervención quirúrgica en la que se une una arteria y una vena; por ello se le denomina fístula «arteriovenosa». Las fístulas se suelen colocar en el antebrazo. Este vaso sanguíneo recién creado aúna las propiedades de las arterias y de las venas: la presión de la circulación sanguínea y de la sangre es mayor que en las venas y el vaso sanguíneo tiene una vibración palpable, similar a la que se puede percibir al tocar una arteria.

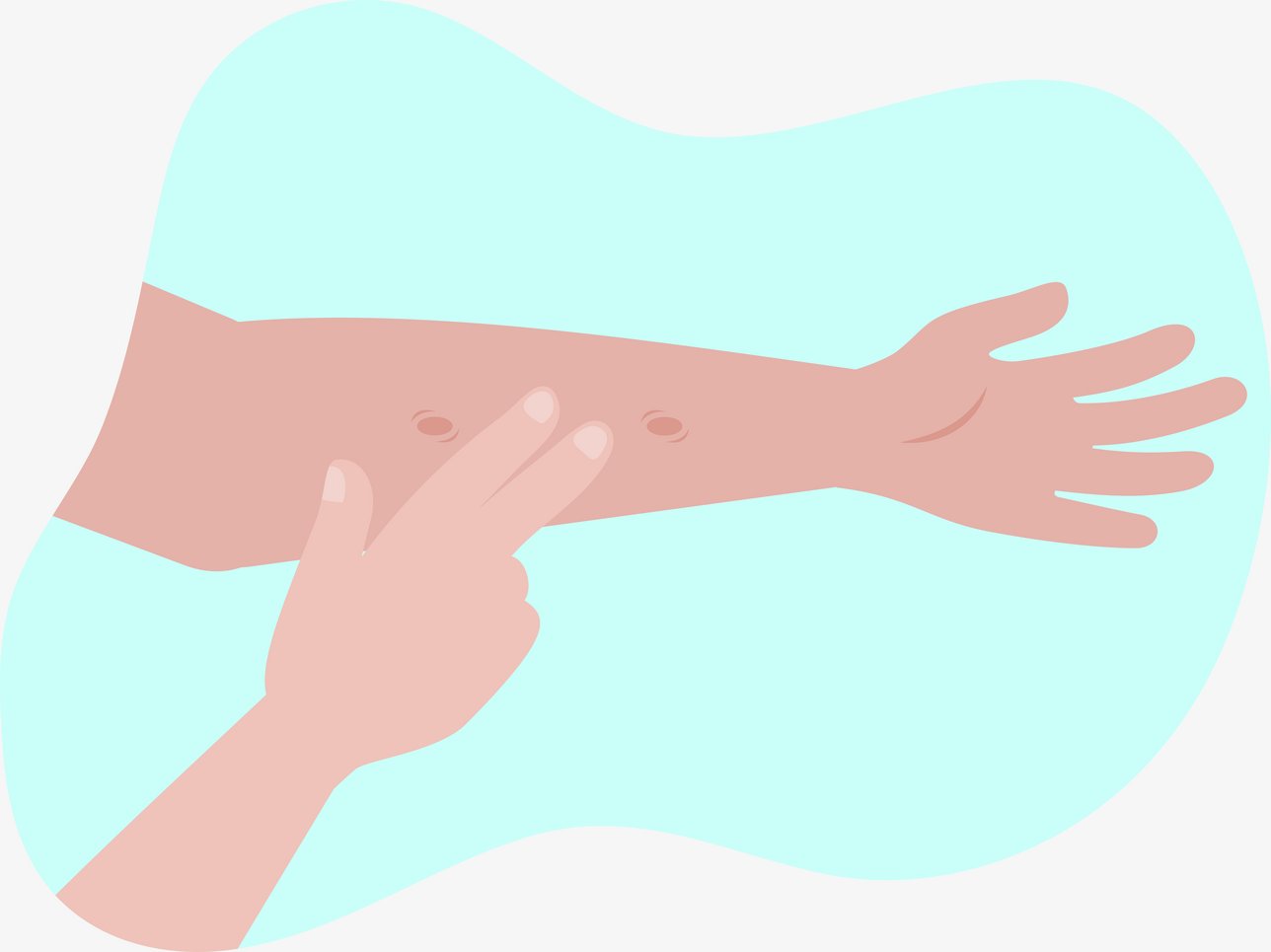

Durante el proceso de maduración, el diámetro del vaso sanguíneo crece, lo que facilita la inserción de una aguja. Asimismo, también se incrementa el grosor de la fístula. Este «proceso de maduración» suele desarrollarse en un período de entre dos y seis semanas. Tras la maduración, ya se puede canular la fístula, dado que permite que una mayor circulación sanguínea pase al circuito sanguíneo extracorpóreo, lo cual ayuda a la eficacia de la hemodiálisis.

![[Translate to Spain - Spanish:] Man checking his fistula arm](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_fistula_care5_8dd5bab35f.jpg)

![[Translate to Spain - Spanish:] Man washing his arm](/fileadmin/_processed_/7/b/csm_fistula_care8_77f256b4e3.jpg)

![[Translate to Spain - Spanish:] Man riding a bicycle](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_fistula_fcccb04a03.jpg)

![[Translate to Spain - Spanish:] Ice and sun as symbols for extreme temperatures](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_fistula_care10_6be8187bc0.jpg)